La svastica tra arte, storia e simbologia

|

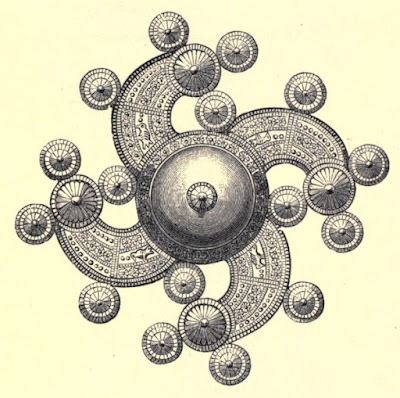

| Spilla germanica, ritrovata a Varpelev, Zelanda, Paesi Bassi |

Introduzione

La svastica è un

simbolo noto soprattutto per il suo impiego millenario nella spiritualità

orientale e da parte dei nazisti nel Novecento. La sua diffusione è però molto

più vasta. Essa è in grado di evocare associazioni che generano un

riconoscimento istantaneo, benché, per gli occidentali, il primo collegamento

sia in genere negativo.

Il termine è di

origine sanscrita (swastika) ed è

composto da swasti (prosperità) e da ka.

Il primo termine è a sua volta formato da su

(bene) e da asti (voce del verbo

“essere”), mentre il secondo è un suffisso con diversi significati, tra cui il

riferimento a Prajāpati, la divinità che rappresenta il principio cosmogonico.

Nel complesso, la parola svastica si può tradurre con “benessere”.

La svastica

consiste in una croce a quattro braccia di uguale lunghezza, terminanti con

uncini ad angolo retto volti tutti in senso orario (卐, soprattutto

nell’Induismo) o antiorario (卍, nel

Buddhismo). La prima, detta di destra, viene da alcuni intesa come simbolo

solare; quella di sinistra, invece, rappresenta la notte e la dea Kālī: questa

distinzione però non è universale e sembra trattarsi di una considerazione più

recente.

Storia

|

| Monile etrusco rinvenuto a Bolsena, Lazio, datato al VII secolo a.C. |

L’utilizzo più

antico del simbolo risale almeno all’ultimo periodo glaciale. Al Museo Nazionale

di Storia dell’Ucraina, a Kyïv, è possibile vedere molti reperti preistorici,

tra cui una statuina in avorio rappresentante un uccello, ricavata dalla zanna

di un mammut. Ritrovata nel 1908, nell’insediamento paleolitico di Mezin,

vicino al confine russo, è stata datata intorno ai 15.000 anni fa. Era

accompagnata da altri oggetti fallici, sottolineandone probabilmente il

significato connesso alla fertilità. Fu nell’età del bronzo, però, che le

svastiche si diffusero in tutta Europa: uno degli esempi più famosi è la Ilkley

Moor, nello Yorkshire. Per quanto riguarda la valle dell’Indo-Saraswati,

invece, le prove archeologiche sono più recenti, risalenti almeno al 4.000 a.C.

A ogni modo, la

presenza della svastica sembra non conoscere confini: dalla Grecia ai territori

dei Celti, dall’Africa (p. es. nelle ceramiche della regione di Kush,

nell’odierno Sudan) alla Cina (già prima del Buddhismo), fino al Nord America,

quale espressione p. es. degli Hopi e dei Navajo.

La ritroviamo così

sulle antiche monete mesopotamiche, in Scandinavia come segno sul martello del

dio Thor (nella versione di sinistra, detta anche sauvastika), nell’arte

paleocristiana e bizantina, etc.

In Europa, la

svastica conobbe nuova fortuna a partire dalla seconda metà dell’Ottocento. Nel

1874, Heinrich Schliemann pubblicò Antichità

troiane, dove esponeva i risultati delle ricerche del sito che aveva

scoperto, l’antica Troia, situata nei pressi dell’odierna Hissarlik, sulla

costa dell’Ellesponto. Furono portati alla luce numerosi reperti con svastiche,

circa 1.800, utilizzate come sigilli o elementi decorativi sulle ceramiche: per

la sua ricorrenza, lo studioso dedusse che si trattasse di un simbolo

significativo per i “nostri” antenati.

L’orientalista Émile-Louis

Burnouf non era d’accordo: studiando i Ṛgveda, trovò un collegamento tra la svastica

e un popolo antico, gli ariani. Queste due teorie confluirono in una visione

nazionalista tedesca, che vedeva negli ariani una razza bianca superiore. Il termine

ārya significava però, semplicemente, “nobile” o “onorevole” e non indicava un

gruppo etnico specifico.

Ciò nonostante, i

membri del movimento tedesco Völkish, impegnato nella scoperta di un passato

tedesco-ariano in gran parte mitico, adottarono il simbolo, poi ripreso da

Adolf Hitler.

Nel 1910, il

nazionalista viennese Guido von List suggerì di adottare il simbolo per tutte

le organizzazioni antisemite. Egli ispirò la creazione dell’Armanen-Orden, società

che si rifaceva a una delle tre caste tedesche pre-cristiane, gli armoni,

condottieri-sacerdoti con doti di chiaroveggenza, che detenevano il sommo

potere. List sosteneva di essere l’ultimo sopravvissuto di questa razza,

manifestandolo attraverso stati di trance derivati dal contatto con oggetti del

culto del dio Wotan, identificato come Odino. L’uomo impiegava inoltre un

alfabeto runico composto da diciotto simboli, derivato da antichi alfabeti

nordici. Le rune, già note almeno dai tempi di Tacito (che ne parlò nel 98

d.C.), avevano una funzione divinatoria. List scrisse Il segreto delle rune (1908), menzionando anche la svastica (detta Fyrfos), la diciassettesima runa,

rappresentante il sole: per questo, essa indicava la chiave d’accesso ai

segreti dell’antica scienza.

Tra i più ferventi

discepoli di List vi fu Adolf Josef Lanz, fondatore, nel 1899, dell’Ordine dei

Nuovi Templari, che consacrava la purezza razziale. Nel 1905, egli inaugurò il

giornale antisemita Ostara, che

discuteva di metafisica della razza e di sottomissione dei popoli ritenuti

inferiori. Per Lanz, questi dovevano essere ridotti in schiavitù e la loro

procreazione doveva realizzarsi in funzione dello sviluppo economico. Anche le

donne ariane dovevano essere segregate, in modo che gli uomini “puri” potessero

ingravidarle mantenendo forte la razza. L’influenza di Lanz su Hitler e

sull’eugenetica promossa da Himmler è evidente.

Altri gruppi

occulti, però, contribuirono ad aprire la strada al nazismo. Il Germanenorden

operò tra il 1912 e il 1922: l’ordine, fondato da Theodor Fritch, Philipp

Stauff, Heinrich Kragher e Herman Pohl, nacque con lo scopo di estromettere gli

ebrei dalla comunità tedesca. Dopo la PGM, l’ordine si identificò nella mitica

Ultima Thule, isola leggendaria, descritta dall’esploratore greco Pitea,

ritenuta dai nazionalisti tedeschi la loro terra d’origine. Fu il barone Rudolf

von Sebottendorf a promuovere questa linea: l’emblema di Thule era

rappresentato da una croce sopra un disco solare a forma di svastica ricurva.

Un altro simbolo fu l’aquila rossa, metafora dell’ariano che attraversa il

fuoco, e l’adozione del saluto alla vittoria (Sieg Heil). Il gruppo attendeva l’incarnazione di un salvatore e

non a caso Dietrich Eckart, uno dei membri più autorevoli dell’ordine, assegnò

a Hitler tale titolo.

Questi non fu solo

leader politico del partito nazionalsocialista, ma anche art director. In

alcuni passi del Mein Kampf sosteneva

l’assoluta necessità di un emblema che dovesse essere di grande effetto e

capace di impaurire il nemico. L’ispirazione per la svastica nazista provenne

forse da Friedrich Krohn, un dentista tedesco appassionato di simbologia, che

ne creò una versione ricurva inserita in un disco bianco (la cosiddetta Hakenkreuz). Hitler la riprese

cambiandone la direzione a destra e aggiungendo il rosso. I tre colori avevano

questa funzione: la croce uncinata nera era il simbolo della lotta per la

vittoria dell’uomo ariano; il bianco rappresentava l’ideale nazionalista; il

rosso l’idea sociale del movimento.

Giunto al potere

nel 1933, Joseph Goebbels promosse una legge a protezione dei simboli nazionali,

proibendo l’uso commerciale senza autorizzazione di simboli come la svastica.

Nel 1935, Hitler promulgò a Norimberga la legge che decretava la svastica

bandiera nazionale tedesca.

Non si trattava

solo di una formalità, ma di una concreta necessità. Prima dell’uso deleterio

che ne fece il nazismo, infatti, la svastica aveva conosciuto una nuova

diffusione in Occidente, non solo negli ambienti nazionalisti. Adottata per la

sua valenza di portafortuna, era presente su prodotti commerciali quali la

Coca-Cola; era impiegato dai boy scout e dalla 45° divisione di fanteria

dell’esercito americano, negli anni Venti, nonché dalla Royal Air Force (RAF)

fino al 1939; in Ontario, Canada, fu inoltre fondata nel 1908 una città

chiamata Swastika.

Nella stessa

Germania, la svastica era un motivo grafico rappresentato su edifici e beni di

consumo, divenendo anche un marchio per aziende manifatturiere. Persino il

Bauhaus, la nota scuola statale di arti grafiche, scelse la svastica come uno

dei suoi primi logo.

Significato

|

| Trono sacro di un tempio indù a Bali, Indonesia |

Ma che cosa

significa questo simbolo? Non si conosce il suo valore originario, per cui si

possono solo fare supposizioni, ma nel tempo la svastica ha acquisito

significati ben definiti. Simbolo di fertilità e di buon auspicio, la sua forma

evoca anche l’infinita creazione. Nelle diverse religioni ha assunto specifichi

significati, p. es. nel Buddhismo, in cui rappresenta le impronte del Buddha.

Per questi valori

affini, la svastica è ancora oggi riportata su oggetti di uso quotidiano, sugli

ingressi delle case e sugli edifici quali gli ashram indù.

La svastica fu

utilizzata come un ricorrente motivo decorativo, per rendere più dinamico un

vestito o per delimitare una pavimentazione a mosaico. 0Essa restituisce un

oggettivo piacere estetico, dato dalla geometria e dalla facile riproduzione in

sequenze collegate tra loro dalle braccia.

Questi significati

si legano poi a un’interpretazione più elaborata, anche esoterica, del simbolo.

La svastica è legata ai numeri, a partire dal quattro: essa richiama le

stagioni, le direzioni, così come i testi sacri noti come Veda (Rig, Yajur,

Sama, Atharva), le quattro epoche del mondo per gli indù (Satya, Treta,

Dvapara, Kali) e gli obiettivi della vita, ovvero Dharma (azione giusta), Artha

(prosperità mondana), Kama (godimento mondano) e Moksha (liberazione

spirituale).

A un livello più esoterico,

un’interpretazione suggestiva è quella di René Guénon: secondo l’orientalista,

la svastica rappresenta la rotazione delle sette stelle dell’Orsa Minore

(Piccolo Carro) e dell’Orsa Maggiore (Grande Carro) intorno al Polo Nord

celeste. Simbolizza quindi il moto di rotazione intorno a un centro immobile (Axis Mundi) e sarebbe formata da quattro

gamma greci [ Γ ], uniti a una base comune. In questa specifica

interpretazione, la svastica è l’emblema dell’Essere Supremo, che ordina in

modo geometrico l’universo, per cui Guénon lo collega all’attività del Grande

Architetto dell’Universo della tradizione massonica, ma anche all’attività del

Verbo “cristiano”, dell’Oṃ indù, del Taiyi (il Grande

Uno) della tradizione cinese.

Arte

|

| Mosaico della Villa romana del Casale, risalente al IV secolo, situata a Piazza Armerina, Sicilia |

La svastica è un

segno molto potente sia per la forza della tradizione che l’accompagna, sia per

la sua composizione stilistica: la geometrica purezza ne consente

l’intelligibilità in ogni formato, mentre le sue eliche suggeriscono l’idea di

un movimento vorticoso.

Simbolo solare per

eccellenza, la svastica affonda le sue radici nella preistoria. Thomas Wilson,

dirigente del dipartimento di antropologia preistorica di Washington, pubblicò

un saggio alla fine dell’Ottocento, dal titolo The Swastika, the Earliest Known Symbol, and Its Migration; With

Observations on the Migration of Certain Industries in Prehistoric Times. Lo

studioso sosteneva che essa fosse presente in tutto il globo in quanto

rappresentasse un modo graficamente semplice per esprimere un tributo in onore

al sole. La linea, la croce, il triangolo aperto, il cerchio: mezzi impiegati

dagli uomini preistorici per dare sfogo alla propria creatività, come si può

notare nelle molteplici variazioni sul tema.

Per una prima

analisi di ordine generale, si può distinguere tra svastiche statiche e

dinamiche. Le prime sono tipiche di molti mosaici, p. es. quello riportato

sulla pavimentazione del II-III secolo d.C. del museo di Santa Giulia, a

Brescia, ma le svastiche di questo tipo furono anche disegnate su vasi (greci e

non solo) o incise su pietra. Le seconde, invece, si ritrovano principalmente

in scodelle, ciotole, su roccia, ma anche dipinte su carta o tracciate sul

terreno.

Non esistono

comunque nette distinzioni tra svastiche statiche e dinamiche e la loro

rappresentazione doveva essere spesso condizionata dalle capacità tecniche

dell’artista-artigiano (o del fedele) e dalle possibilità offerte dal supporto.

Partendo dal

presupposto che anche le varianti dinamiche fossero, per l’ovvia natura della

rappresentazione, immobili, in molte aree del mondo esse furono molto diffuse

nell’antichità, per cui si potrebbe dedurne che la versione propriamente statica

non fosse che una sua stilizzazione ulteriore, destinata a maggiore fortuna.

Così troviamo una serie di elementi decorativi rotatori su una ciotola

mesopotamica, risalente al IV millennio a.C., propria della cultura di Samarra:

qui gli elementi più geometrici si alternano alle linee morbide, che sembrano

suggerire una fiamma viva.

Nei contesti

cristiani (ortodossi e non solo), soprattutto quelli influenzati dalla civiltà

celtica, la svastica è stata invece reinterpretata per avvicinarla

iconograficamente alla croce, con cui pure condivide una parte della simbologia

(legata p. es. al numero quattro). Troviamo così il volto di Cristo al centro

di una svastica a eliche, i cui rebbi terminano in quattro cerchi, nel rosone

della chiesa di Santa Maria a Bloxham, Inghilterra. L’iconografia cristiana

(Cristo, ma anche i simboli dei quattro evangelisti e dei quattro arcangeli

maggiori) si uniscono a un intreccio tra la roccia e il vetro, che suggerisce

elementi naturalistici pre-cristiani.

Già

dall’antichità, le rappresentazioni fantasiose ed elaborate furono comuni, come

quelle presenti nell’Europa centro-orientale tra II e IV secolo d.C., con

svastiche le cui braccia terminavano con teste di cavallo o di drago.

Una via mediana tra

la versione statica e dinamica è rappresentata dalla variante con i rebbi “a

rana”, ovvero le braccia curvate nel primo tratto e più lineari nel secondo: ne

è un esempio la svastica in nefrite ritrovata in Bulgaria, a Kărdžali,

risalente al VII-VI millennio a.C.

Un altro elemento

per facilitare un’analisi riguarda la centralità del tema. La svastica può

trovarsi al centro di una rappresentazione, costituire un elemento decorativo,

quasi di cornice, e infine può affiancarsi ad altri simboli. Quest’ultimo caso

è frequente nella cultura orientale: non è inusuale trovare quattro svastiche

che attorniano il vajra (fulmine, diamante in senso figurato), simbolo del

potere spirituale nel Buddhismo tibetano e arma suprema di Vishnu

nell’Induismo.

Non si deve però

pensare che la svastica fosse diffusa solo nei manufatti e nell’arte orientale,

europea e cristiana. Ci sono testimonianze nell’arte africana, americana

(pre-colombiana) e nei contesti religiosi ebraico e mussulmano. Nell’Ebraismo,

la svastica non è certo un simbolo comune, tantomeno oggi, ma è stato trovato

in associazione alla Stella di David e in alcuni studi cabalistici, quali l’opera

Parashat Eliezer. Nel mondo islamico,

invece, è presente come elemento decorativo in alcune moschee (p. es. a

Yerevan, in Armenia). In entrambi i casi, comunque, sembra si possa parlare di

un’adozione postuma del simbolo, per l’influenza della cultura mesopotamica e

grazie ai commerci con l’Europa e con l’Oriente.

A ogni modo, a

fronte di una vastissima diffusione nel mondo antico, l’impiego della svastica

si ridusse in modo progressivo in ogni parte del mondo, a esclusione

dell’Estremo Oriente e, forse, delle Americhe (dove la distruzione dei

colonizzatori non permette chiare ricostruzioni storiche sul simbolo). Solo con

l’interesse degli orientalisti del Sette-Ottocento e con le scoperte di

Schliemann si tornò a considerare il significato e l’utilizzo del simbolo.

Abbiamo già parlato della sua presenza a livello commerciale e in diverse unità

militari, fino all’egemonia imposta dal nazismo. Qui la svastica fu impiegata

con un’inclinazione, che doveva suggerirne la dinamicità, e inscritta in colori

specifici. Ci furono però anche raffigurazioni “classiche” e statiche, con la

base poggiante sul lato di un braccio (e non sulla punta), in particolare

quando veniva inserita in una corona di alloro stretta negli artigli di

un’aquila.

Fu solo dagli anni

Cinquanta che la storia della svastica, in àmbito artistico, conobbe un nuovo

impiego. Preso nella sua accezione di simbolo nazista per eccellenza, essa

divenne un mezzo per provocare e scandalizzare. Non solo nell’arte, ma anche in

altri fenomeni della cultura di massa: ne è un esempio il logo della band Kiss,

che rivisitò lo stile gotico dell’insegna delle Schutzastaffel (SS). Il nome

stilizzato del gruppo, KIϟϟ, riprendeva i caratteri runici già adottati dai

nazisti.

Nel secondo

Novecento, il legame tra arte, musica e spettacolo si infittì. La maglietta con

la croce uncinata, indossata da Sid Vicious, prima membro dei Sex Pistols e poi

solista, era al contempo una provocazione, una ridicolizzazione dell’abuso dei

simboli e quasi un happening

inconsapevole.

Più macabra

l’incisione di una svastica sulla fronte da parte del criminale (e artista

fallito) Charles Manson, per il quale il simbolo diventava solo uno dei tanti

modi per suscitare clamore. Intercambiabile con una X o una croce (le due

versioni precedenti dell’incisione), la svastica si svuotava ormai di

significato, tra vacue pretese mistiche e una sciupata e compiaciuta allusione

al male.

Negli anni Ottanta

e Novanta, invece, la riflessione sul simbolo si lega al concetto di memoria e

alla critica post-coloniale. Nel 1985, l’artista polacco Krzysztof Wodiczko

proiettò una svastica nazista sul frontone della Sputh Africa House, a

Trafalgar Square, Londra. Qui la provocazione si univa all’interesse per una

riconsiderazione della memoria storica: attraverso il détournement, una pratica che mira a liberare il soggetto

dall’ambiente che lo domina, trasformandone l’estetica e il significato,

Wodiczko raccontava la storia ormai taciuta delle architetture, passate

dall’essere l’espressione del potere imperialista a quello democratico.

È però nel saluto

nazista (Sieg Heil) che vi è forse

una massima rappresentazione di questa riflessione sui simboli. Al contrario

della svastica, il saluto non poteva vantare una tradizione così radicata nella

storia, aspetto che lo legava in modo indissolubile al nazismo. L’artista

tedesco Anselm Kiefer si fece fotografare di fronte a luoghi significativi

della Germania Ovest e della Germania Est, mentre effettuava il Sieg Heil. Accusato di essere un neonazista,

il vero intento di Kiefer era di risvegliare le coscienze sul dramma nazista,

sopite da un trentennio di guerra fredda, per ammonire sui danni del Terzo Reich

e sul pericolo annidato al di sotto delle democrazie.

Proprio la

riflessione sulla memoria storica, con l’intento di svelare quanto si tendeva a

celare per opportunismo politico, liberò in parte il simbolo dalle sue catene

naziste e permise un’ulteriore analisi sulla sua origine.

Se in parte il

significato negativo della svastica è stato svuotato dalla musica e dall’arte

del secondo Novecento, ciò non significa dimenticarne l’uso storico, né fare un

torto alla memoria. Al contrario, la conoscenza del valore originario del

simbolo e la sua applicazione, anche odierna, nei culti orientali, sono un

esempio significativo della riappropriazione di un simbolo oltraggiato dal

nazismo. Quando nel 2007 la Germania propose di rendere illegale, a livello

europeo, la rappresentazione della svastica, gli indù si opposero con forza e

alla fine ebbero ragione. L’anno seguente, il Gran Rabbinato d’Israele e

l’Hindu Dharma Acharya Sabha (il massimo organo dell’Induismo, costituito nel

2003) siglarono una dichiarazione a Gerusalemme, in cui, al punto sette, si

riconosceva l’antichità della svastica e il suo legame con l’Induismo; un

simbolo utilizzato in modo improprio dal nazismo. Sulla stessa linea, gli

organizzatori delle Olimpiadi di Tokyo 2020 decisero di mantenere l’icona della

svastica per indicare i templi buddhisti nelle mappe e nelle guide turistiche.

Queste e altre

iniziative sono di fatto un mezzo per invalidare le pretese dei neonazisti e

privarli di un loro simbolo centrale, attribuendogli l’originale e millenaria

valenza positiva. Il significato di un simbolo risiede nelle mani di coloro

che, conoscendo la Via tradizionale, sono in grado di riportarne alla luce il

reale potere.

Letture consigliate

|

| Copertina Adelphi dell'opera di René Guénon |

Per informazioni

storiche concentrate sull’antichità, si rimanda al citato

1. Thomas

Wilson, The Swastika, the Earliest Known

Symbol, and Its Migration; With Observations on the Migration of Certain

Industries in Prehistoric Times, Washington D. C., 1896.

Il

testo è reperibile in versione digitale, in lingua originale, a questo link.

Riguardo

all’impiego del simbolo a partire dal XIX secolo e per le parti relative alla

grafica, si veda il saggio di

2. Steven

Heller, Storia universale della svastica.

Come un simbolo millenario è diventato emblema del male assoluto, UTET,

Milano, 2020.

Per

un’interpretazione esoterica, si consigliano le parti relative al simbolo in

esame contenute in

3. René

Guénon, Simboli della scienza sacra,

Adelphi, Milano, 1990.

Il

testo è reperibile in versione digitale a questo link.

Per concludere,

proponiamo due romanzi, che non hanno a che fare tanto con il simbolo, quanto

con il nazismo, e che rappresentano due buoni consigli di lettura:

4. Katherine

Burdekin, La notte della svastica (Swastika Night, 1937), Sellerio,

Palermo, 2020.

5. Philip

K. Dick, La svastica sul sole (The Man in the High Castle, 1962),

Fanucci, Roma, 2005.

Quest’ultimo

testo è reperibile in versione digitale, in lingua originale, a questo link.

Video consigliati

Dal punto di vista

storico:

1. Canale QATNIP, History of Swastika

2. Canale Ukraine

Ancient, What Is the Origin of Swastika

3. Canale United

States Holocaust Memorial Museum, The History of the Swastika

Ai giorni nostri,

i primi interessati affinché la svastica non venga associata al nazismo sono le

comunità indù, per cui rimandiamo almeno a questi due video, utili ad

approfondire il significato del simbolo in tale cultura:

1. Canale Stoic

Sadhu English, What Is the Significance of Swastika in Hinduism

2. Canale Artha, Importance of Swastika in Hinduism

Commenti

Posta un commento

Grazie per aver visitato "La Voce d'Argento"! Condividi il tuo pensiero o lascia un commento: ogni opinione è importante e arricchisce la conversazione. Ti ricordo di rispettare le opinioni altrui e di evitare linguaggi inappropriati: i commenti sono moderati per garantire un ambiente costruttivo e piacevole. Buona lettura e grazie per il tuo contributo!