Arte e scienza. La trasmissione del sapere e il mito deleterio dell’evoluzione

|

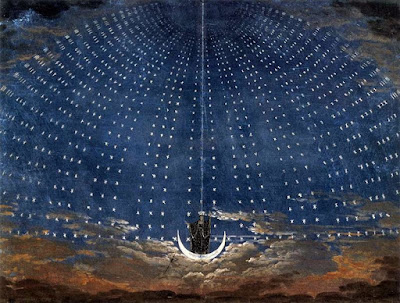

| K. F. Schinkel, Salone delle Stelle nel palazzo della Regina della Notte (1815) |

Ѐ un’opinione

molto diffusa ai nostri tempi quella che sostiene che nell’arte non ci siano

più idee, poiché sarebbero già state tutte realizzate. Con il termine “arte” si

intende evidentemente non solo l’arte in senso stretto, ma in generale la

letteratura, la cinematografia, la musica e qualunque altro prodotto della

mente umana a cui viene comunemente attribuito un valore artistico.

Ora, questa

impressione ha origini piuttosto antiche e, per esempio, già alcuni pensatori

dell’antica Roma ritenevano che il patrimonio greco avesse fornito all’umanità

una base per lo più insuperabile, in particolare a livello artistico. Non a

caso, il maggior pregio della cultura romana si esplicò senza dubbio nel

diritto, per non parlare dell’alto livello ingegneristico di cui ancora oggi

possiamo vedere le tracce. Certo, non tutti nell’antichità romana erano a tal

punto filo-ellenici, tanto che l’arte romana sviluppò una propria via e segnò un

notevole sviluppo soprattutto in àmbito architettonico. E tra coloro che “portarono

avanti” l’arte non mancarono nemmeno personaggi che quel magnifico (spesso

ideale) mondo greco lo apprezzavano e ne erano anzi profondamente influenzati.

Quest’ultimo

punto mette in evidenza un elemento importante: l’arte che ci ha preceduti non

solo condiziona la nostra realtà artistica (sia che la si approvi, sia che vi

ci si opponga), ma attraverso l’arte che il presente produce, il passato può

essere trasmesso.

Oggi siamo

abituati a pensare alla conservazione del sapere attraverso il mezzo per

eccellenza, il libro: prima della stampa vi erano gli amanuensi e oltre e prima

della carta altri supporti, dalla pergamena, al papiro, persino alla pietra.

Tuttavia, prima ancora che questo genere di trasmissione scritta prendesse il

sopravvento, la trasmissione avveniva in forma orale: poteva trattarsi della

trasmissione di un sapere tecnico all’interno di una famiglia; di un modo per

legittimare una proprietà sulla base di una consuetudine di cui tutti erano

partecipi; poteva infine trattarsi della trasmissione di saperi di ordine

spirituale. Tutto ciò proseguì anche con la diffusione della scrittura, ma a

poco a poco perse quasi ogni valore, in particolare proprio nel contesto spirituale.

Questa

concezione si affermò largamente con l’invenzione della stampa e con la

rivoluzione scientifica del Seicento, che determinò la validità di una data

conoscenza solamente quando questa poteva fornire prove (dunque fonti, perlopiù

scritte) della sua veridicità. Qualcosa di simile era già accaduto, per

esempio, nell’Alto Medioevo, quando molti monasteri, a causa del clima politico

incerto, si premurarono di individuare (cioè spesso “creare di sana pianta”)

atti di fondazione o di cessione che attestavano appunto un antico diritto a

possedere quella determinata proprietà. E qualcosa di simile si ritrova anche

nella celebre Donazione di Costantino,

riconosciuta quale falso solo a secoli di distanza dalla sua creazione.

Dunque la

scrittura ci mise millenni ad affermarsi come mezzo di conservazione e

trasmissione del sapere, ma alla fine ebbe la meglio. Nel Settecento ci fu un

ulteriore sviluppo. Sull’onda di una ricerca di tipo enciclopedico, che ormai

si apriva non più alla sola Europa, ma al resto del mondo, il modello di sapere

che si affermò doveva tenere conto delle fonti, saperle indagare in forma

critica, escludendo tutto ciò che in maniera piuttosto vaga e generalizzante fu

definito “superstizione”.

Ѐ bene precisare

subito che molto dell’eredità culturale e sociale dei millenni precedenti, che

ancora sopravviveva, era a tutti gli effetti una superstizione, questo se non

altro nell’ottica del metodo scientifico. Vi era però in quel sapere una

memoria più antica, forse ormai inutilizzabile, forse tramandata in modo errato

nei millenni, che però non poteva ridursi a banale superstizione.

Fortunatamente, gli eccessi dell’età dei Lumi (fondamentale per la coscienza

dell’umanità, ma comunque non scevra da eccessi) furono ridimensionati dalla

nascita di poco successiva di una coscienza di ordine meno razionale e più

sentimentale. Il Romanticismo, tra quest’ultime correnti, ebbe il pregio di

rivalutare il Medioevo, la spiritualità e il sentimento umano, in un efficace

contrappeso al razionalismo che, isolato e chiuso in se stesso, rischiava di

sfociare in una fede tanto cieca quanto antiscientifica.

In prospettiva,

dunque, questi due poli si confrontarono e si scontrarono, ma è evidente che

risposero a due necessità espressive dell’essere umano. E la trasmissione del

sapere? Proseguì in àmbito scientifico, basandosi su un metodo ormai consolidato,

e in àmbito umanistico, fondandosi tanto sulla fonte scritta quanto sulla fonte

orale. Il pregio di quest’ultima ricerca era ed è quello di poter affondare le

mani alle origini del mondo, ma questo – è evidente – rappresenta anche il rischio

maggiore. D’altra parte, la ricerca scientifica talvolta ha scoperto e scopre

alternative ad un sapere tradizionale, così come – e non è raro – conferma

saperi piuttosto antichi, pur adattandoli al proprio linguaggio e alla propria

percezione della realtà (curiose sono le analogie tra tradizione e scoperta

scientifica di cui gli scienziati ignorano l’esistenza).

Ma, all’inizio

di questo testo, ricordavamo come sia un’opinione comune che nell’arte – e a

questo punto diremmo anche nella scienza – non sembri più possibile creare

qualcosa di nuovo. Nel contesto scientifico questo è da escludere, almeno in

parte. Soprattutto negli ultimi due secoli, la scienza ha avuto uno sviluppo

tale da essere diventata in molti campi di studio piuttosto specialistica e di

difficile comprensione all’esterno. Una persona comune ha in mente figure come

Newton, Einstein, Hawking e pochi altri: fanno parte dell’immaginario collettivo,

ma nello specifico sono molto poche le persone che hanno studiato, compreso ed

elaborato i loro studi. Non è in effetti cosa da tutti poter affrontare

argomenti che prevedano formule, calcoli e astrazioni di una certa rilevanza.

D’altra parte, la scienza non si è fermata e in ogni campo di studio prosegue

la sua corsa, talvolta con rallentamenti, talvolta con cambi di rotta, ma in

sostanza non è immobile.

Lo stesso si può

dire, per esempio, dell’arte in senso stretto. Il Novecento, in particolare la

seconda metà, ha segnato un momento di svolta non da poco nella percezione

dell’oggetto artistico e del concetto stesso di artisticità. La fotografia

stessa ha contribuito a questo cambiamento, ma non è che un elemento di un

processo ben più ampio, che ha radici persino filosofiche. In molte opere

d’arte minimali e concettuali, ad esempio, siamo di fronte ad uno scambio tra

forma e pensiero che spesso pende a favore di quest’ultimo fattore, rendendo

incomprensibile ai più il risultato di quanto stiano osservando nella realtà.

Nell’Ottocento,

sulla scia della teoria evoluzionista, si formò quasi il dogma dell’eterno

progresso: l’umanità era destinata ad evolversi senza fine verso un benessere

sempre maggiore. Un pensiero del genere, sostenuto oggi, farebbe ridere

chiunque, eppure una tale assurdità ha fecondato decenni di storia,

influenzando e offrendo l’alibi anche alla supremazia razziale. Posto che tale

pensiero era appunto frutto di un razionalismo divenuto ormai dogmatico (e la

storia lo dimostra, ragion per cui non ci soffermeremo), non si può negare che

nella storia dell’umanità vi siano stati dei cambiamenti tali da aver mutato

anche drasticamente il pensiero, lo stile di vita, la cultura e la socialità.

Sarebbe però un errore confondere l’evoluzione tecnica con l’evoluzione umana:

d’altra parte è sotto gli occhi di tutti come l’eccezionale tecnica raggiunta

in campo militare non abbia significato altro che un miglioramento in termini

di capacità di sterminio e di minaccia.

In casi meno

drastici, però, troviamo innovazioni tecniche che hanno permesso all’uomo di

rapportarsi in maniera diversa con se stesso e con l’esterno (si pensi

all’invenzione dell’automobile e alla riduzione dei tempi di spostamento). Se

tuttavia si prova a riflettere meglio, non è la tecnica ad aver permesso

all’uomo di cambiare: è pur sempre il pensiero umano che, avendo individuato

una soluzione per migliorare la propria esistenza, perfeziona o inventa uno

strumento che gli renda più facile l’esercizio di ciò che il suo pensiero aveva

concepito.

Tutto questo

porta ad una conclusione: nell’uomo non è la tecnica (l’“oggetto materiale”) a

fare la differenza, bensì il processo cognitivo (il “soggetto pensante”) che

sta alle origini della sua creazione. Bisogna però uscire dall’idea di

evoluzione così come l’abbiamo ereditata dall’Ottocento: nel caso dell’arte,

per esempio, bisogna ritornare ad apprezzarla per ciò che è e non più solo per

ciò che in una prospettiva storica rappresenta. Altrimenti il rischio è quello

di un disinteresse verso la ricerca stessa di nuove formule. L’Uomo non evolve,

bensì indaga la propria esistenza concentrandosi a seconda del momento su un

preciso aspetto del pensiero. L’Uomo in quanto tale, per dirla in altri

termini, non può concepire nulla più di quanto la sua costituzione esistenziale

gli consenta. Ora, l’unica vera domanda, ancora insoluta, è quale sia questo

limite e se vi sia un modo per oltrepassarlo.

Rimanendo però

al nostro argomento, ciò che la trasmissione del sapere scritto (e ormai

multimediatico) ha permesso è la conservazione – che col tempo diviene “Storia”

– dei processi di pensiero applicati dall’Uomo alla realtà. Questo vantaggio

potrebbe però essere solo in parte tale: da un lato, infatti, la preservazione

di informazioni del passato ci consente di adattare il presente in modo tale da

evitare non solo gli errori, ma anche la ripetizione di processi di pensiero

già perseguiti. Dall’altro, proprio per queste ragioni, la conservazione del sapere

odierno, che ha caratteristiche persino ossessive e maniacali, comporta una

stasi nell’elaborazione di ulteriori processi di pensiero.

L’idea generale

sembra essere che tutto ciò che qualcuno possa pensare sia già stato concepito

e realizzato da qualcun altro, che sia nel presente o migliaia di anni

addietro. L’idea generale è che non sia più possibile sbagliare come genere

umano e che qualunque prospettiva coraggiosa sia automaticamente da marchiare

come pericolosa. Ciò ha contribuito a provocare, tra le altre cose, una

tendenza all’ipercorrettismo che ormai ha il sapore del ridicolo.

L’umanità, oggi,

può apprendere dal passato ad ogni generazione (e non solo dal passato recente),

ma, in definitiva, quella stessa umanità si rinnova ogni giorno e tutto ciò che

impara al contempo lo disimpara. L’umanità è una coscienza che, per fasi, deve

fare esperienza da sé del mondo, anche ripetendosi, purché l’esistenza sia

vissuta indagando tutte quelle vie che possano farle comprendere i propri

confini all’interno dell’Universo. La vera necessità, al massimo, è imparare a

riconoscere quelle vie che conducano alla conoscenza e non all’autodistruzione.

Commenti

Posta un commento

Grazie per aver visitato "La Voce d'Argento"! Condividi il tuo pensiero o lascia un commento: ogni opinione è importante e arricchisce la conversazione. Ti ricordo di rispettare le opinioni altrui e di evitare linguaggi inappropriati: i commenti sono moderati per garantire un ambiente costruttivo e piacevole. Buona lettura e grazie per il tuo contributo!